孔子是如何在沒有家境,社會動蕩,沒有生產力的情況下成為大圣人的?

? ? ? 大約是在兩年前,我關注知乎上的孔子話題,幾乎全是否定孔子的,而那些否定孔子的人很多只是學過語文課本上的《論語十則》而已,好的能稍微了解一下孔子的身世。那時候知乎上高素質的回答很多,卻沒有人愿意為孔子寫一個高素質的答案。兩年前我也沒這個能力在知乎上說孔子一句好話。現在依然是沒有能力,可我不在乎別人怎么噴我了。

? ? ? ?太長不看版:孔子是貴族,雖然是沒落貴族,那也是貴族。其次孔子不是在戰亂的時候成為圣人的,是在后來天下太平了才慢慢被尊為圣人的。

? ? ? ? 首先,孔子的身世。孔子是宋國貴族后裔,六世祖是孔父嘉,是宋國的大司馬,身份不可謂不顯赫。孔子的父親叔梁紇是魯國的陬邑大夫,相當于現在縣里的一把手,雖然官職不高,但也是貴族身份。叔梁紇有九個女兒和一個有殘疾的兒子孟皮(孟是老大的意思相當于伯;皮是通假字,同跛,瘸腿的意思),按照禮法,有殘疾的人是不能繼承爵位的,所以叔梁紇在72歲高齡(存疑)娶了18歲的二房顏徵在(也是低級貴族之女),生下了孔子。因為兩人年齡差距過大,這種婚姻被稱為“野合”(不是我們現在說的打野炮)。嚴氏生下孔子后很快叔梁紇就去世了,嚴氏和孔子被趕出了家門,搬到了曲阜的闕里街(應該是曲阜的貧民區)。

? ? ? ?雖然孔子的父親去世了,可他的姥爺,也就是顏徵在的父親,很懂西周的禮法,從小就教孔子彈琴演禮,所以孔子的啟蒙是非常好的,也給孔子留下了一個印象:自己是貴族,應該做貴族的事。這里不是諷刺孔子自命不凡,而是孔子思想中“禮”的體現,即各安其位。

? ? ? ?雖然是貴族,但也沒什么收入來源,孔子就開始找工作了。他管理過倉庫,也管理過牛羊。他自己說過:“吾少也賤,故多能鄙事。”(《論語·子罕》)

? ? ? ? 后來孔子因為做事踏實受到了國君的賞識,這個時候的孔子已經結了婚,生了娃,但遠遠不是我們看到的圣人形象,圣人的那些思想還沒進入他的大腦。因為被國君賞識,他學習起來就有了很多便利。從小姥爺就告訴他周公制禮作樂,是個圣人。孔子就想:周公是人,我也是人,周公怎么就是圣人受人敬仰了呢?他去魯國國都東邊不遠的周公廟,看見了欹器,領悟到了滿則溢的道理;看見廟前的銅人嘴上纏了三條繃帶,領悟到了圣人三緘其口的道理。

欹器,肚小口大,用繩子系在中間,如果裝滿了水,就會因重心不穩而傾倒

? ? ? ?但魯國畢竟是個封國,孔子一直想去周朝(就是我們高中課本上說的王畿)看看,維系社會運轉的禮到底是什么樣。他在周朝遇到了守藏使老子,差不多相當于現在的國家圖書館館長兼國家博物館館長。他向老子請教了關于禮的問題。

? ? ? ?除了老子外,孔子年輕時候還跟著襄子學過彈琴,還跟著郯子學過仁孝的相關做法。韓愈在《師說》里說道:“圣人無常師。孔子師郯子、萇弘、師襄、老聃。”孔子的這種博采眾家之長的做法非常值得我們學習。中華文化和西方不一樣,西方只認準一個正統,從希臘諸神到羅馬諸神,再到上帝一神,他們不懂得多元性;而中華文化則是兼包并蓄,你看我們的三大國粹:京劇,中醫,中國畫,哪一個離得開交流學習?哪一個能閉門造車?所以這一時期孔子留給我們的寶貴財富就是要去接受不同的文化,要用開放的心態去學習、去理解與我們不同的文化、地區和人物。

? ? ? ? 滿腹學問的孔子自然之道應該怎樣治國——這個問題是那一時期的各國國君蕞關心的問題。但他的方法卻是各國國君蕞忌諱的。就好比說,你要減肥,但就是不想運動,孔子跟你說你要減肥惟一的辦法就是運動,拔罐開穴之類的都不管用,而你身邊一群拔罐的,你覺得你會喜歡孔子?于是孔子就離開了魯國去了其他的國家。去了之后才發現,各國的狀況雖不盡相同,國君卻都是一個個的懶胖子。于是孔子處處受阻,處處不受待見。但這些阻礙更堅定了孔子的信念:不是我不對,是你們錯了,是這個時代錯了。如果這話是個二十來歲的年輕人說的,我們可以嘲笑他不知道努力。但這是一個六十多歲的學者說的。具體可以參考我的這篇文章:窮士不改節

? ? ? ?屢次碰壁只能是讓這個六十多歲的老人心灰意冷,他回家后就專心教學,在杏壇設教,門下累計三千余人,其中有七十二賢人。注意是累計三千余人,不是杏壇就有三千。如果我們去孔廟參觀,進了大成殿那個院子,導游會問我們知道不知道這個院里總共雕刻了多少條龍,總共是三千多條。這才是真正的致敬。

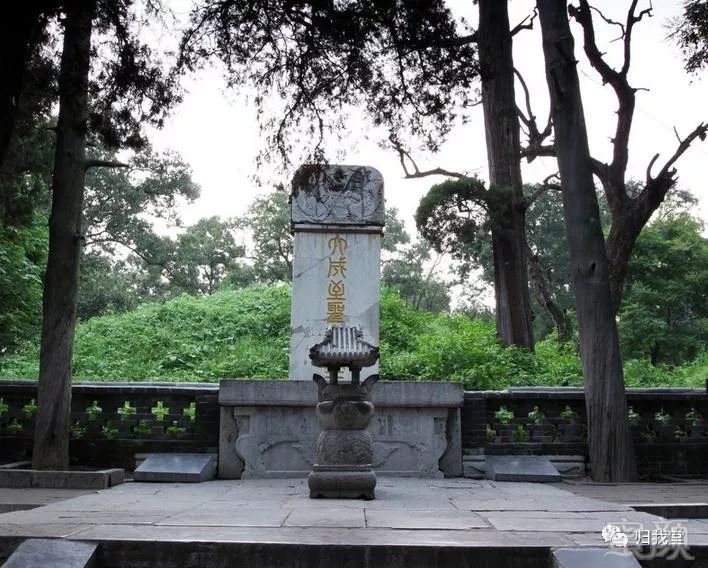

杏壇舊址,宋代孔子孫孔道輔修孔廟時設立碑亭

? ? ? ? 孔子去世之前,他已經預料到自己時候不多了,就把當時在身邊的、也是蕞得意的弟子之一子貢(姓端木,名賜,字子貢)叫過來,說:“泰山其頹乎?梁木其壞乎?哲人將萎乎?”過了幾天就去世了。

? ? ? ?孔子死后,除了他的弟子,其他人并沒有覺得有什么異樣。直到漢高祖要封禪泰山,路過曲阜的時候命人去祭奠了孔子。——這是有史記載的蕞早的國家領導人祭祀孔子,從此以后,歷朝歷代的皇帝或國家領導人都要來祭拜一下,自己來不了的也一定要派專人來祭拜,包括近六十年。也就是從漢代起,孔子的地位越來越高:

漢平帝劉衍更追封孔子為公爵,稱“褒成宣尼公”。北魏孝文帝于太和十六年(公元492年)改稱孔子為“文圣尼公”。北周靜帝于大象二年(公元580年)恢復公爵之封,號“鄒國公”。隋文帝楊堅開皇元年(公元581年)尊孔子為“先師尼父”。唐太宗李世民貞觀二年(公元628年)尊孔子為“先圣”,十一年又改成“宣父”。欠豐元年(公元666年),唐高宗李治尊孔子為“太師”。天授元年(公元690年),武則天執政時恢復公爵,改號“隆道公”。開元二十七年(公元739年),唐玄宗李隆基升孔子為王爵,稱“文宣王”。宋真宗于大中祥符元年((公元1008年)稱孔子為“選勝文宣王”,五年(公元1012年)又改稱“至圣文宣王”,元武宗于大德十一年(公元1307年)加封孔子為“大圣先師”。清順治二年(公元1645年),稱為“大成至圣文宣王”,十四年(公元1657年)又復稱“至圣先師”。清康熙二十三年,皇帝拜孔子墓,發現墓碑上寫著“大成至圣文宣王之墓”(明正統八年(1443年)黃養正書寫的),便尷尬地站在那里,眾人全都愣住了。這時,《桃花扇》的作者、孔子第六十四代孫孔尚任立刻明白了其中道理:皇帝是只拜師不拜王的。于是,他便叫人拿來一匹黃綢,把碑文中的“文宣王”蓋住,并添上“先師”兩字,成為“大成至圣先師”。康熙帝一看,馬上開始祭拜。從此,“大成至圣先師”的稱呼就流行起來,而且成為孔子的專有稱呼。南懷瑾先生說,這個稱呼比一百個什么什么“家”都要高。

(以上引自圯上老人001的博客。原博未注明不可轉載)

大成至圣先師文宣王墓碑,康熙皇帝在此祭拜孔子

綜上所述,孔子是貴族,雖然是沒落貴族,那也是貴族。其次孔子不是在戰亂的時候成為圣人的,是在后來天下太平了才慢慢被尊為圣人的。

看完了這篇文章后,小編想告訴各位求美者,其實醫美整形行業內的潛規則很多,真與假、專業與非專業真的要抉擇好!變美和毀容有可能就在一個決策之間…文章內也不便多說…想知道如何分辨是不是選擇的醫院和醫生是正規的,大家可以點擊“在線咨詢”,小編再和大家詳聊~