「整外干貨」自體脂肪顆粒移植治療面部凹陷

目的:觀察自體脂肪顆粒移植治療面部凹陷的療效,總結技術特點及經驗體會。

方法:對168例患者使用低負壓抽吸下腹部或大腿內側皮下中層脂肪顆粒,純化后注射填充在面部凹陷部位。

結果:采用自體脂肪顆粒移植注射填充鼻唇溝66例,額部26例,顳部17例,面頰部23例,淚溝23例,上瞼13例,填充量4-45 ml。5例顳部填充的患者脂肪成活較少,3例面頰部填充的患者出現雙側不對稱,其余患者面部形態均得到明顯改善。

結論:自體脂肪顆粒移植可安全、有效地應用于面部凹陷的填充。顳部填充效果比其他部位相對較差,大腿內側脂肪顆粒成活率優于腹部。

自體脂肪來源豐富,無排異,在身體各個部位均可應用,目前已逐漸成為面部填充,尤其是填充物需要量較大部位的首先選擇材料。自2012~2014年,哈爾濱醫科大學附屬第四醫院整形美容激光中心采用自體脂肪移植對168例患者進行面部填充治療,取得了較好的效果。現報道如下。

01

臨床資料

本組共168例患者。男性12例,女性156例;年齡18~46歲。鼻唇溝填充66例,額部填充26例,顳部填充17例,面頰部填充23例,淚溝填充23例,上瞼填充13例,填充量4~45ml。每例患者行脂肪移植1~3次,每次填充間隔3~6個月。脂肪抽吸部位:大腿內側95例,下腹部73例。

02

手術過程

1.術前準備

術前常規檢查確定無手術禁忌證,與患者進行充分溝通。手術前后均需拍攝同角度照片。術前標記出所需注射的部位。

2.脂肪顆粒的獲取、純化

用含有0.9%氯化鈉溶液500.0ml+2%利多卡因10.0ml+0.1%腎上腺素0.5 mg+10%碳酸氫鈉5.0ml的腫脹麻醉液在脂肪供區行皮下注射,注射層次要淺,緊貼真皮下,至局部出現“橘皮樣”為止。用20ml注射器連接直徑2mm的鈍頭吸脂針在脂肪中層進行脂肪抽吸,注意吸脂時使用較低的負壓,動作輕柔、勻速,以減少對脂肪顆粒的破壞。將抽吸獲取的脂肪置于無菌紗布上,濾去液體成分,挑出纖維組織成分。將脂肪顆粒和生理鹽水混合,抽取于20ml注射器內,針頭向下靜置30min,可見注射器內混合物分為3層,下層為生理鹽水,中層為純化的黃色脂肪顆粒,上層為脂肪顆粒破壞后釋放的脂質成分。去除下層生理鹽水后,使用轉換頭將脂肪顆粒轉移至1ml注射器內。

3.脂肪顆粒注射

進針部位:額部注射進針部位選擇在額部發際內1cm正中及兩側共3處;顳部選擇在耳輪上發際內;上瞼選擇在眉尾或重瞼皺襞外側;淚溝選擇在下瞼緣近外眥處;鼻唇溝選擇在口角;面頰部選擇在耳屏、耳垂后、耳輪腳上緣及口角。將裝有脂肪顆粒的1ml注射器與直徑2mm鈍頭吸脂針連接,將吸脂針頭自進針口插入所要注射部位。

注射層次:額部為皮下及額肌下層;顳部為顳肌淺層;上瞼為皮下及肌肉下層;淚溝為骨膜表面,對于皮膚較厚的男性同時行皮下注射;鼻唇溝為皮下及骨膜表面;面頰部為皮下。當注射針頭尖端到達所要注射部位的邊緣時,開始緩慢注射,采取回退式扇形、多隧道、交叉式注射¨J,每點注射量不超過0.2ml,注射時應注意表面皮膚的張力及顏色,防止出現血供障礙以及張力過大而引起脂肪栓塞。考慮到注射后會有部分脂肪顆粒的吸收,因此,要多注射20%~30%,各部位注射總量:額部30.0—45.0ml,顳部12.0~18.0ml,上瞼6.0~8.0ml,淚溝4.0~6.0ml,鼻唇溝8.0~12.0ml,面頰部16.0~30.0ml。

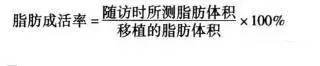

4.脂肪成活率

移植3個月后隨訪時,根據MRI檢查測定成活脂肪體積。

03

結果

本組共168例患者。除2例淚溝填充患者出現局部硬結外,所有患者術后均未出現感染、硬結、脂肪栓塞并發癥。術后隨訪3—12個月,其中160例注射部位形態均明顯改善,手術效果滿意(圖1)。

供區為大腿內側的患者脂肪成活率為36%~68%,供區為下腹部的患者脂肪成活率為22%一46%。5例顳部填充的患者脂肪成活較少,脂肪供區均為腹部,3個月后再次行脂肪填充,脂肪供區改為大腿內側,術后有2例患者脂肪成活率明顯提高,而另外3例患者效果仍不滿意。3例面頰部填充的患者術后3個月出現雙側不對稱,考慮與患者咀嚼習慣有一定關系,經再次填充后得到改善。

圖1? 自體脂肪顆粒移植填充鼻唇溝前后對比

a.治療前(例1)

b.治療后3個月(例1)

C.治療前(例2)

d.治療后6個月(例2)

04

討論

面部常用的填充物有固態填充物、透明質酸、膠原蛋白、聚左旋乳酸、愛貝芙及自體脂肪等。固態填充物質地過硬,邊緣容易觸及,且容易出現外露和影響面部表情;透明質酸和膠原蛋白注射后維持時間短,且價格昂貴;聚左旋乳酸及愛貝芙維持時間較長,但出現硬結等并發癥的概率較高,且處理較麻煩。1889年,Van der Meulen首次將大網膜和脂肪游離移植到肝臟與膈肌之間,開創了自體脂肪組織移植的發展史。隨著脂肪移植的流行,人們逐漸發現其效果不穩定、吸收率高、存活率低,因此臨床應用逐漸減少。20世紀80年代,隨著吸脂技術的興起,再次掀起了游離顆粒脂肪移植的熱潮,加之在促進脂肪顆粒成活的研究方面取得的進展,使得脂肪移植的應用越來越廣泛。

目前脂肪移植在臨床上被廣泛應用于乳房整形、凹陷性瘢痕、面部凹陷畸形等方面,均取得了較好的臨床效果。雖然有諸多優點,但脂肪移植后的吸收問題仍然困擾著整形醫師及廣大患者,因此,針對提高脂肪移植成活率的研究仍然是目前的熱點。李青峰提出了“3L3M”自體脂肪移植技術。該注射技術遵循了低壓抽脂、低速離心、小顆粒、多點、多隧道、多平面的基本原則,盡量減少對脂肪細胞的機械性損傷。筆者借鑒該原則及既往大量的研究,總結出操作方法和經驗:淺層脂肪存在較多的纖維組織,深層吸脂容易出血,因此選擇中層吸脂;此外,離心會對脂肪細胞產生損傷,所以使用靜置的方式純化脂肪顆粒;注射時使用與吸脂時相同口徑的吸脂針頭,并使用轉換頭將脂肪顆粒轉移至1ml注射器內,以利于填充時準確掌握注射量。

自體顆粒脂肪是理想的軟組織填充材料,并可同時達到吸脂塑形的目的,手術操作相對簡單,組織損傷小,供區、受區幾乎不留瘢痕,對人體的正常解剖結構影響及副損傷都很小且安全持久。但自體脂肪顆粒移植術也同樣存在著科學及技術上的局限性,臨床應用也存在著風險。戚可名等(1994年)對近1000例接受脂肪顆粒注射移植的病例進行了統計,其術后并發癥發生率約為0.29%,主要并發癥有感染、血腫、注射部位不平整、色素沉著、感覺遲鈍、脂肪液化、脂肪吸收、過度矯正、矯正不足、硬結等。鄭丹寧等認為,術后早期可能發生疼痛、水腫、淤青、血腫、感染等,術后1~3個月可能發生色素沉著、注射量過多或不足、注射部位硬節等,以上均會影響脂肪的成活。筆者認為,通過精細的手術操作及科學合理的注射技術,完全可以將并發癥發生率降到蕞低。注射層次選擇為多層次注射,對于皮膚較薄的部位如淚溝,盡量深層注射,防止出現硬結;采取回退式扇形多隧道交叉式注射,以保障注射的均勻一致,注射時應注意表面皮膚的張力及顏色,防止出現血供障礙,以及張力過大而引起脂肪栓塞;注射時采取少量、多點注射,無需按摩,若局部見明顯的凸凹不平,可局部輕柔按摩,切忌粗暴按壓導致脂肪顆粒破裂。