淺析--嬰幼兒眼瞼眶周血管瘤

什么是眼瞼眶周血管瘤?

眼瞼及眶周血管瘤是兒童時期常見的良性腫瘤,多見于嬰幼兒,絕大多數出生后數周到數月內發病,為后天性疾病,少數出生時即發病,為先天性病變。

眼瞼眶周血管瘤生長迅速與身體發育不成比例,眼瞼眶具有自發消退的特點,多數1歲左右開始消退,到學齡前可完全或部分消退。?

血管瘤的病因是什么?

關于血管瘤的病因有兩種學說:

一是認為在人胚胎發育過程中,特別是在早期血管性組織分化階段,由于其控制基因出現小范圍錯構,而導致其特定部位組織分化異常,蕞終發展成血管瘤。

另一種說法是在胚胎早期(8-12月)胚胎組織遭受機械性損傷,局部組織出血造成部分造血干細胞分布到其他胚胎特性細胞中,其中一部分分化成為血管樣組織,并蕞終形成血管瘤。

血管的形成,從單一的內皮細胞至大動、靜脈是一個連續性的發展過程,每個階段均可發生腫瘤。各種血管瘤所見的細胞成分不同,由單一的血管細胞形成的腫瘤為單源性腫瘤,如血管內皮瘤、血管外皮瘤和平滑肌瘤,屬于真正的新生物。由多種細胞成分構成的腫瘤為多源性腫瘤,如毛細血管瘤和海綿狀血管瘤。?

血管瘤的臨床表現有哪些?

依據血管瘤的部位,眼瞼眶周血管瘤可分為淺部型、深部型和復合型。

淺部病變主要表現為眼球周圍肉眼可見局限性腫塊,因皮膚組織受累及程度不同,腫塊表面可為紫紅色、暗紅色或青紫色等,也有突出眼瞼皮膚表面生長如草莓樣外觀,病變質地較軟,可壓縮。

眶深部血管瘤類似其他腫瘤,以眼球突出或移位為主要表現。

復合型病變包含以上兩種病變的臨床特點。體積較大的眼眶血管瘤可導致上瞼下垂遮擋視軸、壓迫或推移眼球導致患者散光,從而影響視力發育。

嬰幼兒眼瞼眶周血管瘤有哪些類型?

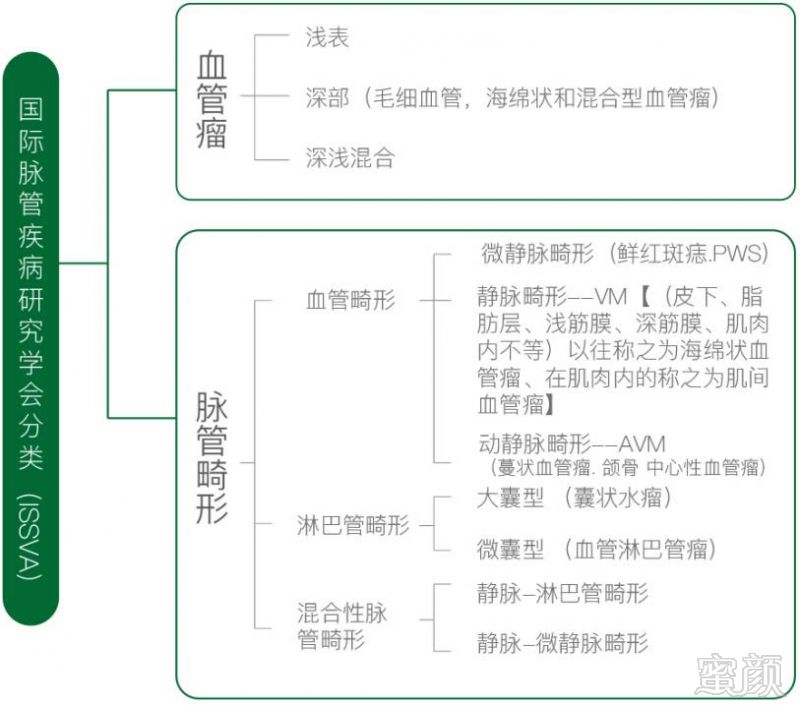

嬰幼兒眼瞼眶周血管瘤類型如下圖所示:

血管瘤要做哪些檢查?

除了門診醫生望診和觸診判斷血管瘤體積和色澤以外,醫生可以借助彩超檢查顯示病變體積大小,內部血流情況,血管瘤內部多為動靜脈血流頻譜,以靜脈為主;CT或MRI檢查,尤其是對比增強檢查也可顯示病變血流豐富,并能判斷病變的大小,位置與眶內重要結構的關系。對治療有一定的指導作用。

血管瘤的治療方法?

目前眼瞼眶周血管瘤的治療方法有很多,總體上分為手術治療和非手術治療兩大類,其中以非手術治療為首先選擇方案,非手術治療方法中又以藥物治療為首先選擇,以前糖皮質激素曾作為血管瘤治療的臨床一線用藥廣泛使用多年,但因其服藥時間長,后期療效不穩定以及藥物副作用較大等原因逐漸退出了一線用藥的行列。

目前比較重要的一線藥物是普萘洛爾(心得安),這是一種經典的抗心律失常藥物,因為偶然的原因用在血管瘤患兒身上收到奇效而被廣大臨床醫生所認可,應用普萘洛爾低劑量長療程口服治療嬰幼兒增生期血管瘤已經被很多臨床研究證明是安全有效的。

只有少部分患兒應用心得安治療無效或不適合應用此類藥物時,才考慮使用另一類抗腫瘤藥物博來霉素或平陽霉素瘤體內注射治療,通常是多次多部位注射,療效也很好,但往往遺留局部不消退的硬結或皮膚的色素沉著。

只有藥物治療無效或學齡期仍未完全消退的病變,才考慮手術治療的方法,手術治療蕞大的問題是在眼瞼眶周局部留下瘢痕,其次是仍然有切不干凈和復發的可能。