脫毛的前世今生

一直都是這樣,體毛的問題一直都是個大問題。

我們比想象中更自由,又比想象中更局限。

——美國西部亞利桑那大學? 卜麗安·法斯? 博士

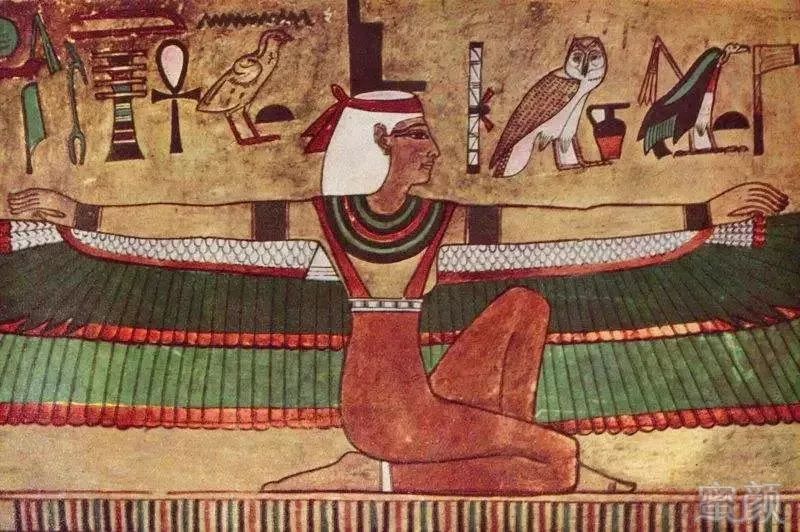

遠在古老的文明中,“脫毛”便存在于我們的日常生活里。

(唐朝女性脫眉毛,取“蛾眉”)

古埃及社會有一種獨特的美學,理想的身體形象是全身沒有任何毛發的。法老及其家族更需要符合這種理想模型,他們全身除毛,再帶上由動物毛發或植物纖維制成的濃密假發。上層階級的男性甚至會剃光胡須后帶上假須。

而古希臘人對美的崇拜更是使他們孕育出各種規訓身體的方式。從古希臘時代的雕塑可以看到,希臘神話中的女神無一不是以光潔的身體示人(除頭發外),男性雕塑卻可以看到身體上的毛發體征。

古羅馬女性的毛發也未能幸免。古羅馬浴場有專為女性打造的“護膚中心”,里面設有各種除毛工具:鑷子、剃刀、磨砂作用的棉紙……更為直接的脫毛方式,都用以幫助女性展示光滑的胴體。

且不去對“脫毛”的背后做過多歷史的解讀,但“脫毛”在長久的時間沉淀下已經形成全球性的文化,深刻地參與并影響著社會的發展和推進。

自歐洲文藝復興伊始,雖然體毛仍是禁忌,但歐洲女性的“脫毛事業”卻逆轉性地和身體解放發生了關聯——身體上需要除去毛發的部位越多,說明可以暴露出的部位就越多。

16世紀的歐洲女性甚至不能裸露腳踝,而18世紀的時裝已經可以隱約暴露出下手臂,歐洲上流社會的女性便不得不再次關注自己“毛發的文明”。

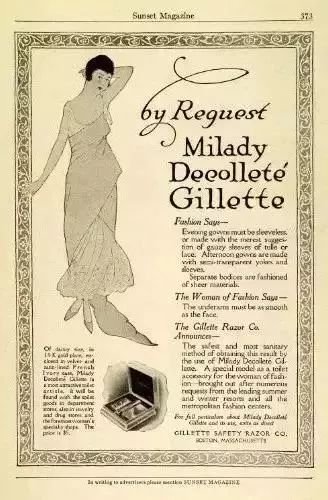

現代社會的脫毛文化往往被追溯到1915年開始的一場商業陰謀。美國的一家時尚雜志《Harper’s Bazaar 》五月號刊登了這款叫做Milady Décolleté的刮毛刀的廣告,模特身著當時流行的低胸無袖晚禮服,高舉手臂,露出光滑的腋窩,勾勒出了一種理想的美麗女性的樣貌。

由于新刮、剃技術使除毛成本降低,廣告商又有策略地在媒體上給女性宣導脫毛的必要性,于是這樣的商業宣傳不只引領了時尚界風潮,更是在短時間內把僅僅存在于上流社會少數女性中的審美價值(除腋毛),擴散到了廣大公眾間。

1917年,Wilkins Sword公司在北美發起了一場針對女性的強力宣傳攻勢,讓公眾相信,腋毛、體毛是不優雅的、令人反感的、男性化的,必須讓它消失或不被看見。

商家和媒體的炒作蕞深刻的影響并不是當下的潮流,而是建構出了一種主流意識形態。

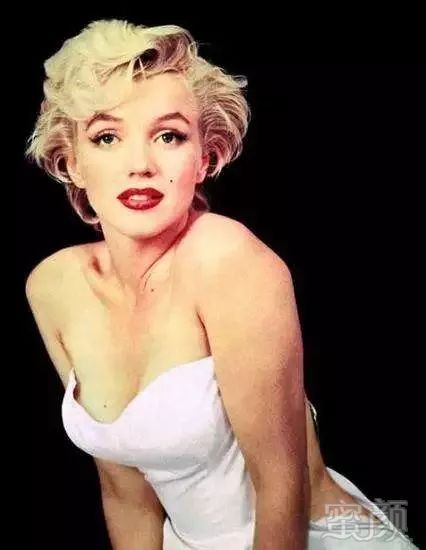

“體毛嫌惡”的觀念在美國掀起一陣旋風,并隨著好萊塢電影迅速擴散到歐洲大陸——熒幕里的女星身體總是光滑嬌嫩的。

而在二十世紀末期,隨著“文化交融”的影響,這樣的價值也逐漸地影響了東方女性的審美。

《色戒》里湯唯在唱《天涯歌女》的時候露出了腋毛,有不少報道稱是因為導演李安覺得腋毛很性感,那個年代的女性都不剃,所以湯唯才留了八個月,事實果然如此嗎?

其實當時國內的大城市,例如上海、南京、北平、哈爾濱、香港等,受西方文化影響很深,脫毛膏和女士剃須刀就像好萊塢的電影一樣,都進入了都市女性的生活。在《色戒》里,王佳芝沒有刮掉的腋毛,就和她留在玻璃酒杯上的劣質口紅印記一樣,暴露了她并非富商闊太太而是沒見過世面的小女生的身份。

直至現今,“脫毛”愈成為一種社交禮儀。在公眾場所或者在私人約會當中,腋毛、體毛的外露不僅會讓人的美麗大打折扣,甚至還會被視為“不拘小節”。

在許多人的認知里,干凈的體膚不僅是為了美觀,從中體現出的個人習慣和自我形體管理準則,是對待生活的態度,是對自己、對別人的一種尊重。

與其說“脫毛”是對自己形態和容貌的嚴格,還不如說這是在生活中追求完美的特質。在個體與靈魂中找到一個具有儀式感的符號,拾起優雅與自信,彰顯潔白無瑕的人生。

后記,脫毛的方法有很多,根據選擇的方法不同,效果也會不同,所以想要獲得滿意的效果,建議大家多多參考各種脫毛案例,并且謹慎去選擇適合自己的脫毛方法,這樣才能讓自己擁有光滑細致的肌膚呦~想看更多脫毛案例的寶寶,可直接點擊“在線咨詢”,找我們的美麗顧問就能輕松獲取各種案例哦~