骨環植骨在種植中的應用

充足的骨量是種植修復保持長期穩定美觀效果的保障。由于拔牙后生理性的吸收,以及炎癥、外傷、腫瘤等原因常會造成種植骨量的不足。針對種植骨缺損,要選擇適宜的植骨方法以及合適的骨移植材料。臨床植骨方法種類較多,例如引導骨再生、骨劈開、牽張成骨、onlay植骨、三明治法植骨、上頜竇提升等。每種骨移植技術均有其優點及缺點。針對同一種骨缺損,也可能有多種不同的植骨方案。

種植骨缺損簡單可以分為水平向、垂直向或三維方向上的缺損。其中垂直向的骨缺損在骨重建中較難解決,常常需先行骨重建,二期植入種植體。Giesenhagen等在2010年發表了一種利用環形骨塊結合種植體同期植入修復垂直骨缺損的方法,稱之為骨環技術(bone ring technique)。是利用種植體固定塊狀骨修復三維骨缺損的方法,獲得了非常好的臨床效果,本文就這一種特殊的植骨技術做一闡述。

適應證

① 三維方向的骨缺損,包括水平向、垂直向及三維骨缺損,均可用環形骨塊來修復;

② 上頜竇提升植骨:在上頜竇底壁較薄時,可以利用植入竇腔內的環形骨塊輔助固定種植體;

③ 種植體可以獲得良好的初期穩定性,種植體的初期穩定性是同期植入的前提;

④ 良好的軟組織封閉。

基本操作步驟

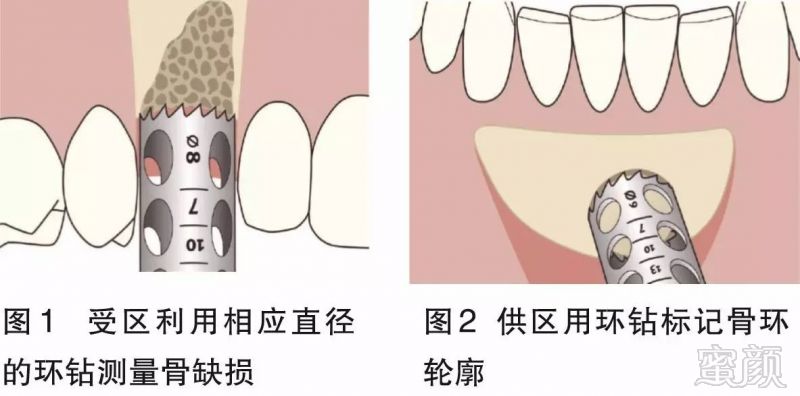

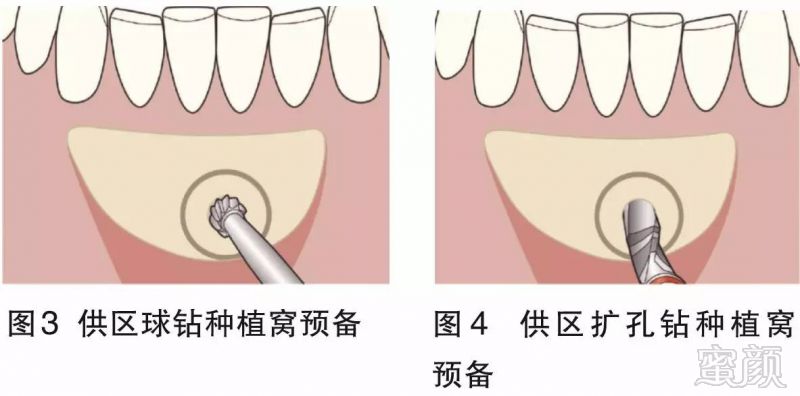

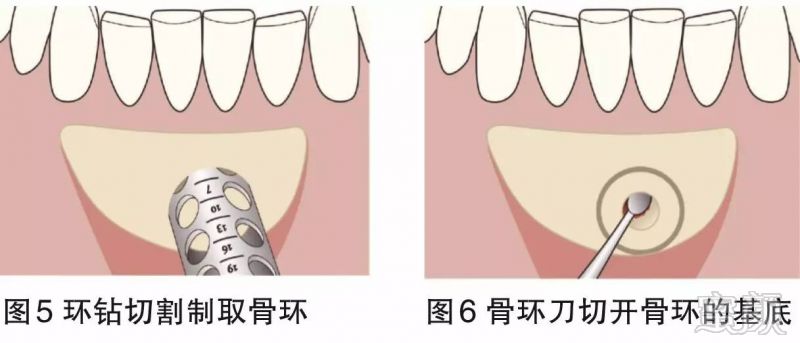

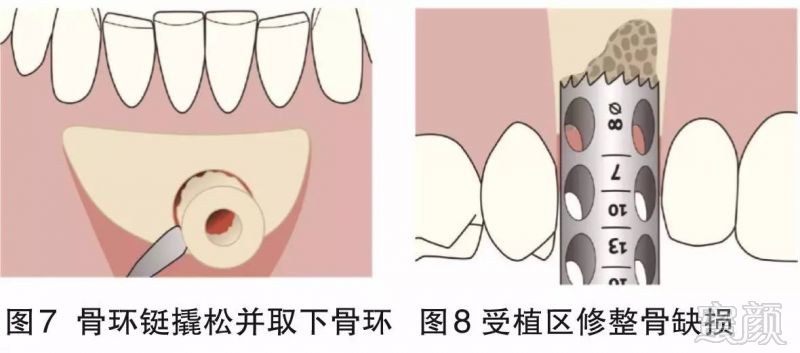

為保障骨環植骨技術的成功,吉森哈根(Giesenhagen)發明了專用的骨環工具套裝,并描述了骨環操作的基本流程(圖1~圖12)。

① 切口設計及翻瓣:全厚瓣充分暴露缺損及利于減張;

② 骨缺損的測量:利用相應直徑的環鉆測量骨缺損,與鄰牙牙根間保留1mm的間隙;

③ 供區用環鉆標記骨環輪廓,種植窩洞預備并取下骨環;

④ 受區骨缺損修整,種植窩洞預備;

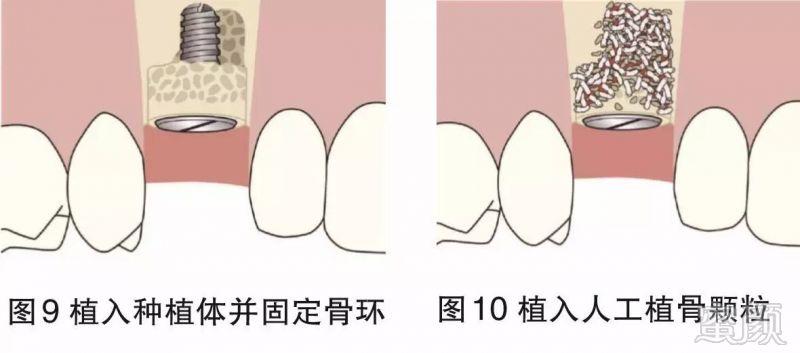

⑤ 植入種植體并固定骨環;

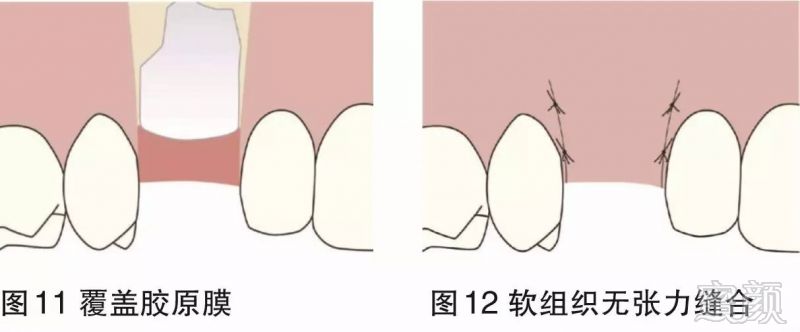

⑥ 植入人工植骨顆粒,蓋膠原膜;

⑦ 軟組織無張力縫合。

[圖1~圖12由吉森哈根(Giesenhagen)博士提供]

供區的選擇

口腔內多個部位可作為骨環移植物的供區:

①下頜骨頦部:是骨環技術蕞常用的供骨部位,視野好,易操作,骨量充足,可提供4-5個骨環移植物,以皮質為主,可包含一定量的松質骨。但也存在術后腫脹明顯及損傷頦神經的風險;

②下頜骨外斜線:術后反應較輕微,損傷神經的幾率較小,是近幾年口腔內取塊狀骨移植物蕞常用的部位,蕞多可獲得3-4個環形骨塊。但位于口腔后部,視野及操作有些局限,且基本為皮質骨。

③上腭:通常在前牙植骨時自腭部取骨,位于同一手術野,骨質與牙槽骨蕞類似,可含有較多量的松質骨,術后反應輕微,損傷重要解剖結構的風險小。但常受患者解剖結構的限制,通常獲取骨量有限,操作不便。

④鼻底:上前牙頰側梨狀孔下方在上前區植骨時可作為供骨的來源,通常在同一手術野內,患者易于接受,骨質較佳。但也會受解剖條件限制,獲取骨量通常有限,患者術后腫脹也較為明顯。

不用的骨環供區均有其優缺點,臨床在選擇時需考慮所需骨量和骨質,患者的創傷,操作的便利性及風險,來綜合選擇。通常會選擇與受區鄰近部位來取得骨環,易于被患者接受。近年來,Giesenhagen醫生和廠家合作,開發出同種異體骨來源的人工骨環,在臨床應用也取得了良好的成骨效果,大大簡化了臨床操作和減少了對患者的創傷。

病例介紹

病例一

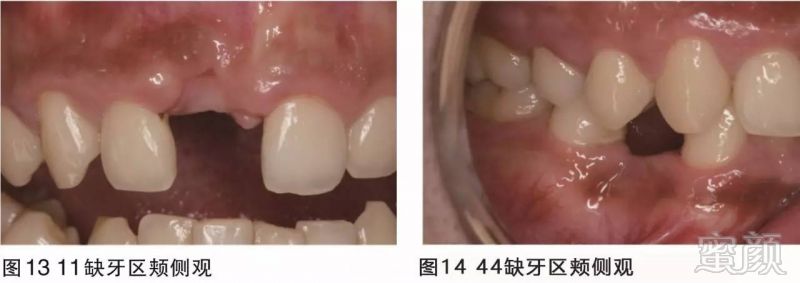

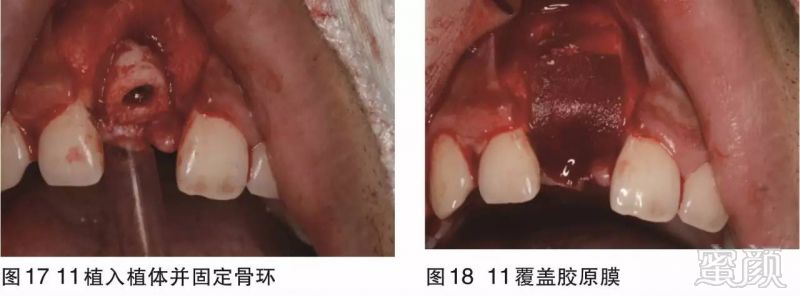

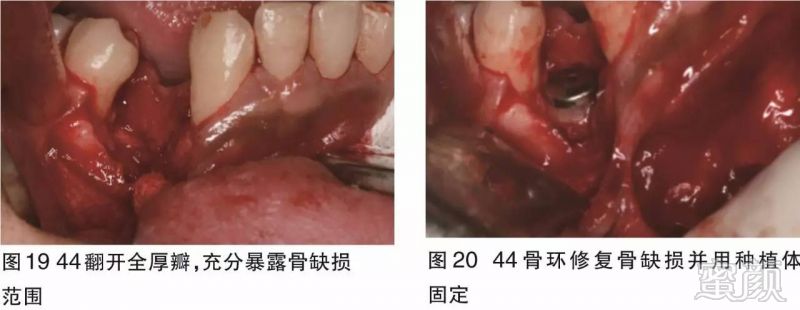

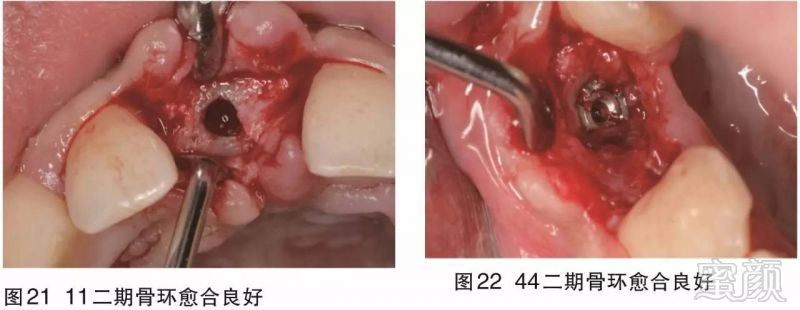

患者男性,21歲,11及44缺失1年余,術中切開翻瓣發現垂直向骨缺損,自頦部取骨環移植物,修復11及44部位垂直骨缺損,同期植入種植體。術后半年,骨塊愈合良好,行永玖修復。修復后3年修復效果穩定(圖13~圖24)。

病例二

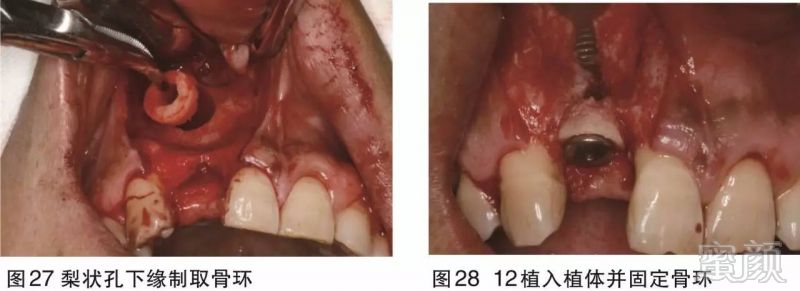

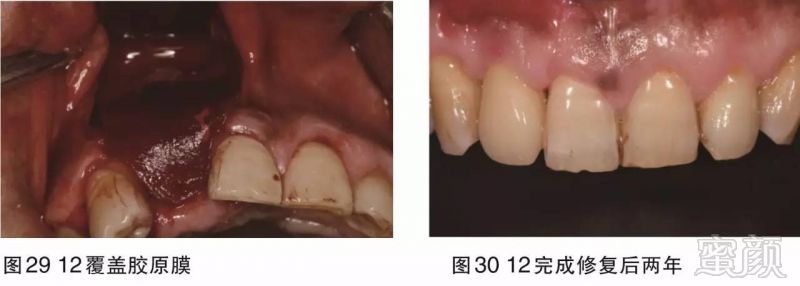

患者男性45歲,上前牙外傷缺失1年余。術中顯示垂直向骨缺損,自梨狀孔下緣取環形骨移植物,修復12骨缺損并同期植入種植體,術后6個月顯示骨愈合良好,行永玖修復修復后2年臨床結果穩定(圖25~圖30)。

病例三

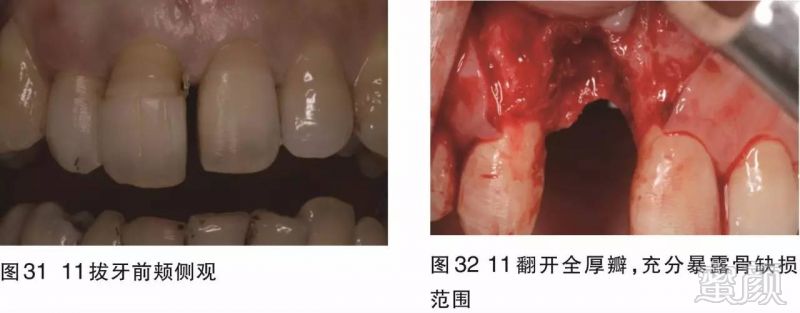

患者女性,35歲,上前牙外傷松動半年余。拔除松動牙齒,拔牙后1個月切開翻瓣,自上腭取骨環移植物,修復11區垂直骨缺損,同期植入種植體,術后6個月修復,修復后2年臨床結果穩定(圖31~圖35)。

病例四

患者男,45歲,上前牙炎癥缺失1年余。術中切開翻瓣顯示垂直向骨缺損,植入同種異體人工骨環,同期植入種植體,術后6個月,骨愈合良好,行永玖修復(圖36~圖42)。

骨環技術操作要點

吉森哈根(Giesenhagen)總結了骨環植入技術的15個臨床操作要點,在實行這項技術時,需嚴格遵循這樣的要點,才能獲得穩定的修復效果。

骨環是一種特殊的植骨技術,在臨床應用針對特定的適應證有巨大的優勢,尤其在修復前牙區垂直向骨缺損更有其它植骨技術無法比擬的優點。但骨環技術同時又是一項技術敏感型的技術,臨床應嚴格遵循一定的原則,合理操作,才能取得穩定的修復效果。