包膜攣縮的治療:乳暈切口雙平面轉(zhuǎn)換術(shù)

包膜攣縮的發(fā)生率在初期有高達30%~50%的報道,之后經(jīng)過多種預(yù)防的 努力以及手術(shù)技法的改進發(fā)展,假體生產(chǎn)新工藝的開發(fā)等結(jié)果,在最近10年內(nèi)的研究報告,降到了4.3%~14.6%的程度,而且有些論文報告Baker分類GradeⅢ以上的異常在4%以下。作為包膜攣縮的誘發(fā)原因有低強度的持續(xù)感染特別是葡萄球菌感染,異物反應(yīng),血腫,假體內(nèi)容物、假體囊壁質(zhì)量,假體位置,手術(shù)方法等,對這些因素的多種研究也在持續(xù)進行,但是對包膜攣縮發(fā)生的真正原因及發(fā)生機制上尚沒有明確的結(jié)論。其間基于多種研究,包括為了防止包膜攣縮發(fā)生而在手術(shù)中進行的嚴格的無菌治療、新的手術(shù)方法的開發(fā)、新型假體的使用、使用多種藥物以及術(shù)后的按摩及使用預(yù)防性藥物等措施,仍然無法使得包膜攣縮發(fā)生率顯著降低。

作為包膜攣縮的補救性手術(shù),在初期施行的盲視下包膜破裂術(shù)、開放性包膜切開術(shù)等方法,由于有多種并發(fā)癥且易于復(fù)發(fā),在1990年后,主要由部分或者全部包膜切除術(shù)來施行。其結(jié)果就是通過包膜去除術(shù)去除盡可能多的包膜,制造盡可能充分的假體空間來使得新的假體重新與健康、新鮮的組織接觸的方法,以及在去除包膜的同時使假體位于與以往位置不同的方法都被開發(fā)出來。但是這些方法的結(jié)果也只是接近于初次手術(shù)后的包膜攣縮發(fā)生率。最近有報道稱,在去除包膜同時將假體位于雙平面下的轉(zhuǎn)換手術(shù),經(jīng)過7年的追蹤觀察達到了98%包膜攣縮解決結(jié)果。但是此類報道多數(shù)是通過乳腺下皺壁切口來施行的,所以在過度在意瘢痕的韓國是不太符合現(xiàn)實的。利用乳暈邊緣切口來施行包膜攣縮修復(fù)手術(shù),將既往乳腺下或胸大肌下隆胸術(shù)的假體取出的同時進行了雙平面位置的轉(zhuǎn)換。

1.手術(shù)方法

1)手術(shù)過程

對所有患者利用乳暈邊緣切口施行了包膜切除并同時進行了雙平面轉(zhuǎn)換術(shù)。此手術(shù)與以往的將假體置于胸大肌下或乳腺下的方法在手術(shù)方式上有細節(jié)上的差異。胸大肌下隆胸術(shù)發(fā)生的包膜攣縮,在其上部將胸大肌下的包膜去除,在其下部則是在乳腺下或者筋膜下形成新的假體腔隙。反之,在乳腺下隆胸發(fā)生的包膜攣縮,則將包膜全部去除,然后將假體上部植于胸大肌下,從而形成雙平面。但不管什么情況,都要將假體下部植于胸大肌上的層次(圖12-1)。這樣將以往乳腺下或者胸大肌下假體的包膜攣縮在去除包膜的同時,轉(zhuǎn)換為雙平面,然后植入新的假體,逐層縫合乳腺組織、皮下組織、真皮、皮膚,術(shù)后給予輕度的加壓包扎結(jié)束手術(shù)。假體使用毛面的鹽水或者硅凝膠假體。

圖12-1雙平面轉(zhuǎn)換術(shù)圖解。A.乳腺下層次進行雙平面轉(zhuǎn)換。B.肌肉下層次進行雙平面轉(zhuǎn)換

(1)胸大肌后包膜攣縮的雙平面轉(zhuǎn)換

首先在胸部體表標記假體腔隙的大小和要切除的包膜范圍以及在胸大肌下要轉(zhuǎn)換為雙平面的范圍(圖l2-2)。做乳暈切口,分離乳腺組織直到顯露胸大肌筋膜。到達胸大肌筋膜后,轉(zhuǎn)向事先設(shè)計好的乳腺下或筋膜下部位剝離乳腺下或筋膜下空間。剝離到設(shè)計好的新的乳房下皺壁線之后,沿著胸大肌外下方切開,確認假體在胸大肌后,將假體取出,確認假體是否有破裂以及是否有內(nèi)容物的泄漏。將胸大肌肋骨起始部切斷分離形成雙平面,此時盡可能使得胸大肌的下緣在乳暈下緣平面。在下方的乳腺下或筋膜下空間剝離結(jié)束后,將乳房上部胸大肌下包膜的外側(cè)及前部完全去除。通過這些過程,在乳房的上部以往的肌肉下腔隙內(nèi)將形成去除了包膜的一個新的肌肉下腔隙,而在乳房下部則形成了筋膜下或乳腺下平面的新空間。特別是在乳房下部分,以包膜前面與胸大肌附著的包膜瓣為界限將形成兩個層面的空間,將包膜一肌肉皮瓣用3-0可吸收線(monocryl)縫合到包膜囊基底,以關(guān)閉以往的腔隙空間,使得新的假體不會進入到以往的胸大肌后腔隙內(nèi)(圖12-3)。

圖12-2雙平面轉(zhuǎn)換,包膜去除,航肉-包膜瓣矯正術(shù)設(shè)計

圖12-3A用冷光源拉鉤牽拉后顯露的肌肉-包膜瓣的基底部。

B.記錄肌肉一包膜瓣固定在胸壁上的位置

(2)乳腺下包膜攣縮的雙平面轉(zhuǎn)換

在胸前體表標記新假體的腔隙和要轉(zhuǎn)換為雙平面的位置和范圍,做乳暈切口,分離乳腺組織直到顯露乳腺下腔隙內(nèi)假體。根據(jù)粘連的程度,將假體和包膜一同去除或者各自去除。如果將包膜全部去除,則在乳房下部分自動形成新的乳腺下假體腔隙。在被去除了包膜的原有腔隙內(nèi),通過胸大肌的最下端進入胸大肌后間隙并向上剝離使得假體的上部位于新的胸大肌下腔隙內(nèi)。通過分離肋骨上的胸大肌附著處,確保了胸大肌下的腔隙足夠充分。通過這樣的過程,乳房下部分形成了去除了包膜的乳腺下新腔隙,上部分則是新形成的胸大肌下腔隙和以往存在的乳腺下腔隙隔著胸大肌分層的結(jié)構(gòu)。切除上方包囊后,為了防止假體在乳腺下腔隙內(nèi)向上滑動,將胸大肌下端和乳腺下腔隙的前段用3-0可吸收線縫合,形成雙平面(圖12-1)。

2.術(shù)后處置

與Spear的研究不同,筆者在雙平面轉(zhuǎn)換術(shù)中都使用了毛面假體。使用這種假體是為了避免術(shù)后初期的按摩,以及利用假體囊表面特性盡可能地減少包膜攣縮復(fù)發(fā)。通過乳暈切口進行的手術(shù)如果早期進行按摩,有可能因損傷的乳管出現(xiàn)感染、出血,而感染和出血可以增加包膜攣縮發(fā)生的可能性。

3.手術(shù)實例及術(shù)后并發(fā)癥

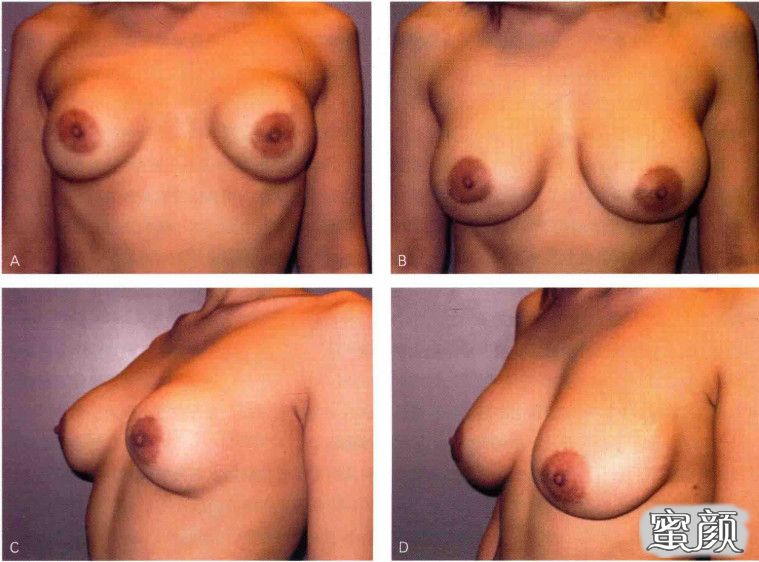

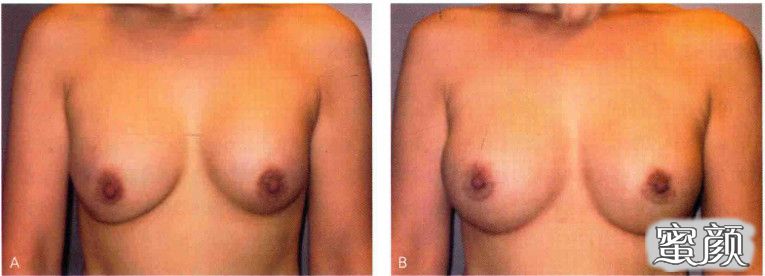

作為包膜攣縮的補救性手術(shù),筆者在2004年1月到2007年1月期間實施了上述的雙平面轉(zhuǎn)換手術(shù)共46例。在對這些術(shù)后患者進行了平均10個月的術(shù)后跟蹤觀察后得出的結(jié)果是:沒有包膜攣縮的復(fù)發(fā),情況穩(wěn)定的總41例(89.1%)(圖12-4~圖12-6),BakerⅡ型以上的復(fù)發(fā)包膜攣縮5例(10.9%)。在復(fù)發(fā)的5例中,4例是BakerⅡ型,剩余1例是BakerⅢ型。在復(fù)發(fā)的5名患者中,患者的主訴與醫(yī)生的客觀判斷幾乎一致。術(shù)后早期可以引起血腫、感染、皮膚皺褶、不對稱以及乳房上部隆起等。

圖12-4發(fā)生雙側(cè)包膜攣縮的34歲女性,肌肉下進行雙平面轉(zhuǎn)換A,C.術(shù)前。B,D.術(shù)后1年(使用毛面假體,右側(cè)250mL,左側(cè)175mL)。

圖12-5發(fā)生雙側(cè)包膜攣縮的35歲女性,乳腺下進行雙平面轉(zhuǎn)換A,C.術(shù)前。

B,D.術(shù)后1年(使用毛面假體,左右各250mL)。

圖12-6發(fā)生雙側(cè)包膜攣縮的42歲女性,筋膜下進行雙平面轉(zhuǎn)換A.術(shù)前。

B.術(shù)后3個月(使用毛面假體,左右各275mL)。

4.綜述

1)包膜攣縮相關(guān)的因素

對包膜攣縮影響最大的是假體周圍持續(xù)的炎癥反應(yīng)。自1980年以來,對于假體周圍炎癥相關(guān)的多種菌群特別是葡萄球菌與包膜攣縮之間的相關(guān)性進行了很多研究,最近有研究報道得出了葡萄球菌可以在假體周圍形成生物膜(bio-film),從而對包膜攣縮的發(fā)生與復(fù)發(fā)有重要影響的結(jié)論。此外,也對血腫或從假體滲出的硅凝膠、血清腫、不同假體內(nèi)容物之間的差異、假體表面之間的差異、假體植入位置不同等因素對包膜攣縮發(fā)生的影響進行了研究。實際上,假體的多樣性及手術(shù)方法的多樣性一方面是為了提高美容的效果,另一方面則是為了減少包膜攣縮的發(fā)生而做的努力。

綜合這期間的各種研究,發(fā)現(xiàn)出于對包膜攣縮的顧慮,手術(shù)醫(yī)生多選擇胸大肌下腔隙以及毛面假體,而對第三代或第四代硅凝膠假體和鹽水假體的使用,則有不同的意見。

反之,在多個研究中,對假體表面外覆膜的包膜攣縮低發(fā)生率和雙重內(nèi)腔假體可能減少包膜攣縮發(fā)生率的問題上則有類似的意見。

對于血腫與包囊攣縮的關(guān)系,有人認為沒有統(tǒng)計學(xué)意義,但多數(shù)報道認為出現(xiàn)血腫后有包膜攣縮發(fā)生的傾向。在對內(nèi)窺鏡的研究中,可以看到既往腋窩切口隆胸術(shù)時,盲視下鈍頭剝離子進行剝離可能造成過度的組織損傷及出血,這也是造成包膜攣縮的原因。2006年,Handel發(fā)表了對25年間1529名3495個假體進行的調(diào)查報告,認為血腫可能作為包膜攣縮發(fā)生的誘發(fā)因素,但在以往整形醫(yī)生所關(guān)心的假體表面的形態(tài)、假體的植入位置等因素,在包膜攣縮發(fā)生率上幾乎沒有差別。這個研究還主張包膜攣縮最終與隨著時間延長而發(fā)生危險相關(guān)聯(lián)。雖然對患者年齡、吸煙史、手術(shù)當(dāng)時的BMI指數(shù)、術(shù)后引流管放置與否、鹽水假體內(nèi)將抗生素與生理鹽水混合注入等因素與包膜攣縮發(fā)生之間的關(guān)聯(lián)進行了多種多樣的研究,還沒有確切的統(tǒng)計學(xué)上的意義。

為了防止假體周圍組織感染,對手術(shù)時抗生素或碘伏的灌注,多個論文上提到有統(tǒng)計學(xué)上的意義。特別是Adams等(2006)的報道提出,將碘伏溶液和頭孢類抗生素及氨基糖苷類抗生素相混合沖洗假體腔隙內(nèi)可以減少包膜攣縮的發(fā)生率。之后對碘伏溶液的使用存在分歧,有報道提出作為替代方案,在2001-2006年使用了排除碘伏溶液的3種抗生素(桿菌肽素、頭孢唑林和慶大霉素)混合液進行沖洗可以降低包膜攣縮發(fā)生率。這種研究結(jié)果也對以往多種研究中提出的在臨床上不會出現(xiàn)臨床癥狀的低密度細菌感染,包括假體腔隙內(nèi)的鏈球菌等多種細菌參與了包膜攣縮發(fā)生的假設(shè)給予了支持。

2)包膜攣縮的預(yù)防

最近普遍認為術(shù)后按摩及某些特定的藥物對包膜攣縮的發(fā)生可以起到預(yù)防的效果,而在臨床上被使用,而且也在關(guān)注不同患者的不同個人特點與包膜攣縮之間的關(guān)系。總的來說,可以認為患者的個人特異性(general factor)和具體手術(shù)方法、假體種類及其他各種因素組成的局部要素(local factor),兩者間的關(guān)系影響了包膜攣縮的發(fā)生。

3)包膜攣縮的治療

早期包膜攣縮的治療施行了包膜切開術(shù)。閉合狀態(tài)下包膜破裂術(shù)是通過在外部用力壓迫包膜使之破裂的方法,但是反而會帶來假體變形、移位、破裂、感染、出血、持續(xù)性劇烈疼痛等問題;而開放性包膜切開術(shù),在假體的更換過程中沒有包膜的去除,只是將包膜切開而擴大假體的腔隙,會有術(shù)后復(fù)發(fā)率高的問題存在。所以從1990年之后,處理包膜攣縮的包膜切除術(shù)引起了關(guān)注。但直到1998年,美國整形外科協(xié)會尚沒有對包膜切除術(shù)給出明確意見,所以在臨床上也未推廣。之后基于對包膜切除術(shù)的臨床效果,通過研究得到了將包膜安全地、最大限度地切除可以提高包膜攣縮治療效果的結(jié)果,之后包膜切除術(shù)才作為主要的治療方法而引起了關(guān)注。

Collis和Sharpe(2000)在對包膜全部去除術(shù)和部分切除術(shù)作了比較后,證明了包膜全部切除術(shù)對包膜攣縮的治療更加有效,但是即使施行了包膜全部切除術(shù),其包膜攣縮復(fù)發(fā)率也只是類似于初次隆胸手術(shù)時的包膜攣縮發(fā)生率。最近,作為包膜攣縮補救性手術(shù)就是將包膜去除,制造充分的假體空間,使新的假體與健康、新鮮的組織相接觸的雙平面轉(zhuǎn)換術(shù)式。

4)雙平面轉(zhuǎn)換法治療包膜攣縮

雙平面隆胸術(shù)是由Tebbetts首先提出,可以說是對Regnault(1977)提出的部分胸大肌下隆胸術(shù)的補充、發(fā)展。在這個論文中發(fā)表的雙平面手術(shù)方法,大部分是通過乳房下皺壁切口,而很少提及乳暈切口。與國外的情況不同,這樣的乳房下皺壁切口對于東方女性來說存在切口瘢痕的問題而不被接受。所以通過乳暈邊緣切口的雙平面轉(zhuǎn)換術(shù)更容易被接受,而且雙平面的基本概念也與國內(nèi)的以往論述相符合。作為隆胸術(shù)后包膜攣縮的補救性手術(shù),雙平面轉(zhuǎn)換術(shù)既往由Spear(2004)發(fā)表過,在他的論文中報道了在長達7年的追蹤觀察后,施行了這種手術(shù)的98%的患者沒有包膜攣縮的復(fù)發(fā)。但是這也是通過乳房下皺柴切口施行的手術(shù),沒有提及乳暈切口的方法。以筆者的經(jīng)驗,在雙平面轉(zhuǎn)換術(shù)后經(jīng)過10個月的跟蹤觀察,發(fā)生了10.9%的復(fù)發(fā)率。與前述Spear的研究結(jié)果相比較,出現(xiàn)復(fù)發(fā)率的差異的原因可能是參與這次研究的患者中包括了在其他醫(yī)院施行過一次以上的包膜攣縮修復(fù)手術(shù)的患者。另外,在筆者施行的所有雙平面轉(zhuǎn)換術(shù)中,都是做了乳暈邊緣切口,這點也與Spear的研究有區(qū)別。

在雙平面轉(zhuǎn)換術(shù)中,胸大肌的下緣高度可以根據(jù)乳房下部的變形程度而改變。包膜攣縮修復(fù)術(shù)時假體表面被覆健康充足的胸大肌這點很重要,所以在能夠防止乳房下部收縮的范圍內(nèi)要將假體一半以上植于胸大肌下面。相比以往的乳房下皺壁切口,行乳暈切口雙平面轉(zhuǎn)換術(shù)時由于要通過小的切口進行包膜切除及剝離新的空間,有視野狹窄且需要手術(shù)醫(yī)生熟練掌握術(shù)式的缺點,但也有不會造成對于患者來說不必要的胸壁下切口的優(yōu)點。Spear為了隔斷胸大肌上下的兩個空間使用了貫穿皮膚的縫合或者木偶線(marionette)樣縫合。而筆者是將胸大肌的下緣在乳暈下緣高度與乳腺組織縫合,使得操作簡單,還可以更加精確地決定肌肉的高度。

經(jīng)乳暈切口行包膜攣縮雙平面轉(zhuǎn)換術(shù)的優(yōu)點如下:

可以顯著減少包膜攣縮的復(fù)發(fā)率。

具有與以往假體腔隙所不同的其他平面的轉(zhuǎn)換效果。

可以更加有效地處理由乳房下部變形或包膜攣縮造成的乳房變形。

由于是通過乳暈切口來施術(shù),可以避免如乳房下皺切口那樣醒目的切口瘢痕。

讀完文章后,小編由衷的想告訴各位求美者,其實醫(yī)美整形行業(yè)內(nèi)的潛規(guī)則很多,真與假、專業(yè)與非專業(yè)真的要抉擇好!變美和毀容有可能就在一個決策之間…尤其是之前填充過不明注射物,更要謹慎!文章內(nèi)也不便多說…具體的事情,大家可以點擊“在線咨詢”,小編再和大家詳聊~